三重大学では解剖学を教えていますが、実は私、化学科を卒業しています。

大学院生のとき、専門は生化学でした。

博士号も、博士(理学)、PhD in Biochemistryです。

生化学は、化学の中でも、生体分子の化学、すなわちタンパク質や脂質の機能や代謝を学びます。

そのためには構造を知ることがまず大切なのですが、

化学、すなわち化合物の世界はオングストローム(1オングストローム=0.1ナノメートル)、

見える世界ではありません。

化学が苦手な人って、きっと、みえない世界のことだから理解しにくいのではないかと思います。

生物の基本単位は細胞、これは顕微鏡を覗いたら見える世界です。

物理は、電磁波なんかは見えないけれど、力学などの運動は日常的に見ることができます。

化学に出てくる化合物は分子一つ一つを見ることはできないし、

電子は原子の周りをぐるぐる飛び回っている、とか言われてもピンとこないのは仕方ないかもしれません。

ですが、その小さな原子が分子を作り、その性質を利用して機能を果たしているってすごいことだと思います。

私は、化学が苦手という方が多い看護学生さんたちに、

イメージしやすいように、身振り手振りや、教材を使って講義をしています。

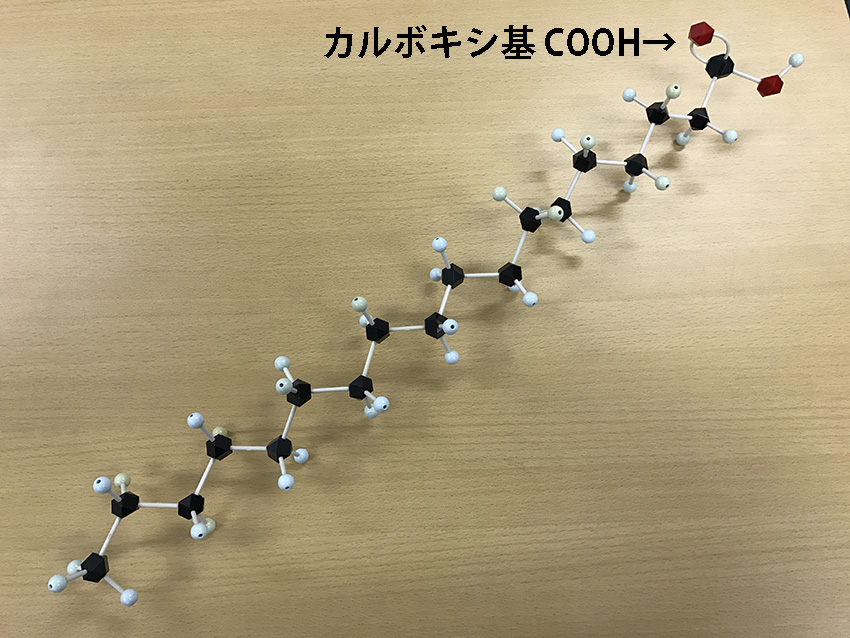

そんな私の秘密兵器は、分子模型です。(実は夫の私物!)

昨日の講義は脂質でしたので、脂肪酸のステアリン酸とオレイン酸、それからコレステロールを作って見せました。

コレステロール オレイン酸 ステアリン酸

黒は炭素。赤は酸素。白い丸は水素。コレステロールの水素は省略してついていませんが、結合の手はつけてあります。

ステアリン酸は直鎖の飽和脂肪酸、オレイン酸は炭素-炭素二重結合が一つある、不飽和脂肪酸。

コレステロールはステロイド骨格を持っています。

この3つの分子、いずれも、極性基(OHやCOOH)が端っこについていて、

他は炭素と水素だけ。炭素と水素のみ(=炭化水素)は疎水性です。

脂質二重膜の模式図はいろんな本でよく見かけますが、

その中身というのは、膜を構成している脂質の頭は親水基で、足2本は脂肪酸、

すなわち疎水性の部分が膜の内側で、親水性の頭は膜の表面に露出している、という

あの図の裏付けが、この構造なのです。

分子模型は、看護学生さんにはとても好評で、興味を持ってみてくれるようです。

化学科では割とスタンダードな学習教材なのですが、

医学科でも見たことある方は少ないかもしれませんね。

研究室においてありますので、ぜひ、見に来てくださいね。