骨・軟部腫瘍外来

■ はじめに

骨軟部腫瘍の診断はまず臨床症状、患者の年齢、現病歴、既往歴、家族歴などを詳しく聴取し、理学所見を丁寧にとることから始まる。そして次に必要充分な画像検査を行い、詳細に検討することで診断を行う。必要となれば生検を行うことにより診断を確定する。

骨軟部腫瘍の診断で重要なことは、1) その腫瘍の治療方針が経過観察のみで良いのか、積極的な治療を要するものかをなるべく早い時期に正確に判断すること、2) 積極的な治療を要すると判断した場合(一部の進行性の良性腫瘍と悪性腫瘍)、病変の進行度を正しく、迅速に評価すること。3) 一般整形外科医が診断に難渋する際は、躊躇することなく腫瘍専門医に相談することである。

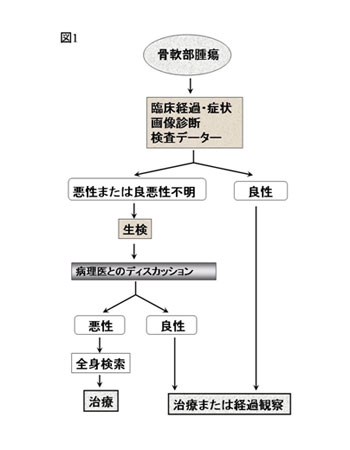

以上の点を確認した上で、骨軟部腫瘍を診断する際の基本的な手順を中心に概説する。なお全体的な診断の手順は図1に示した。

1. まず問診および診察

近年画像診断が進歩してきたが、丁寧な問診と診察が骨軟部腫瘍診断で最も重要である。。患者の年齢、臨床症状、現病歴、既往歴を詳しく聴取して理学所見をとる。

骨軟部の腫脹・腫瘤を形成する疾患は多く、腫瘍性疾患の他にも、外傷、炎症性疾患、変性疾患、代謝性疾患、神経筋疾患、末梢循環に関連する疾患、骨端症、骨系統疾患なども想定しなければならないが、これらは問診と丁寧な診察で鑑別できることが多い。骨軟部腫瘍における問診および診察のポイントを表1に整理した。また、発症年齢(表2)は例外を認めるものの、診断の一助となる。

軟部腫瘍は、ガングリオンとの鑑別が必要なことが多いが、腫瘤が関節及びその周囲の皮下に存在しガングリオンを強く疑う場合は穿刺を行っても良い。 但し穿刺内容物に血液成分や固形成分を認めた場合はそのサンプルを細胞診に出し、異形細胞の有無を調べる必要がある

表1 問診・診察のポイント 注1)

| 臨床所見 | 想定される診断 |

|---|---|

| 夜間痛(NSAIDで軽快) | 類骨骨腫 |

| 2-3か月で増大 | 悪性骨腫瘍 |

| 発熱 | ユーイング肉腫 |

| 癌の既往 | 転移性骨腫瘍 |

| 思春期早発症 | 多発性線維性骨異形性 |

| 癌の既往 | 転移性骨腫瘍 |

| 腫瘤の性状 | |

|---|---|

| 増大スピード | 2-3か月での増大は悪性腫瘍の可能性あり 注2) |

| サイズ | 大きいもの(>5cm)は悪性腫瘍の可能性あり |

| 深さ | 固有筋膜下にあるものは悪性腫瘍の可能性あり |

| 硬さ | 硬いものは悪性腫瘍の可能性あり |

| 可動性 | 可動性に乏しいものは悪性腫瘍の可能性あり |

| 局所熱感、発赤 | 未分化多形肉腫など |

| 圧痛 | 血管腫、滑膜肉腫、神経鞘腫、血管平滑筋腫 |

| 局所の自発痛 | 血管腫、滑膜肉腫 |

| 夜間痛 | 類骨骨腫 |

| 生理、妊娠で増強する疼痛 | 血管腫 |

| 冷所での疼痛 | グロームス腫瘍 |

| 神経症状 | 神経原性腫瘍 |

| 皮膚症状 | |

| カフェ・オ・レ斑 | 神経原性腫瘍 |

| 全身状態 | |

| 発熱 | 骨外性ユーイング肉腫 |

| 癌の既往 | 転移性軟部腫瘍 |

- 注1)この表に挙げた事項には多くの例外がある。

- 注2)1~2週で急速に出現したり増大するものは、炎症性や外傷による腫瘤が多い。

表2 骨軟部腫瘍の好発年齢

| 良性骨腫瘍 | 好発年齢 |

|---|---|

| 類骨骨腫 | 10-25 |

| 骨芽細胞腫 | 10-20 |

| 骨軟骨腫 | <20 |

| 軟骨芽細胞株 | 10-25 |

| 軟骨性粘液型線維腫 | 10-30 |

| 内軟骨腫 | 10-30 |

| 血管腫 | >40 |

| 骨巨細胞腫 | 20-40 |

| 腫瘍類似病変 | 好発年齢 |

| 非骨化性線維腫 | 8-20 |

| 線維性骨皮質欠損症 | 4-8 |

| 孤立性骨嚢腫 | 3-14 |

| 動脈瘤様骨嚢腫 | 5-20 |

| 線維性骨異形成 | 8-14 |

| 骨線維性異形性 | <10 |

| 好酸球性肉芽腫 | 5-15 |

| 悪性骨腫瘍 | 好発年齢 |

| 多発性骨髄腫 | 50-70 |

| 骨肉腫 | 10-25 |

| 軟骨肉腫 | 40-60 |

| ユーイング肉腫 | 10-25 |

| 良性軟部腫瘍 | 好発年齢 |

|---|---|

| 血管腫 | <30 |

| 悪性軟部腫瘍 | 好発年齢 |

| 悪性線維性組織球腫 | >50 |

| 悪性末梢神経鞘腫瘍 | 30-60 |

| 脂肪肉腫 | 25-60 |

| 滑膜肉腫 | 15-40 |

| 横紋筋肉腫 | <15 |

2. 血液・尿検査

悪性骨軟部腫瘍は概して検査データーに著変を示さない事が多いが時に、診断の一助となるうえに、患者の全身状態を知る上で血液・尿検査は是非行うべき検査である。また転移性骨腫瘍や転移性軟部腫瘍を疑う際には、想定する原発巣の腫瘍マーカーを調べる必要がある

3. 画像診断

- 単純レントゲン写真

近年MRIをはじめとして様々な画像診断が登場してきたが、骨腫瘍の診断では単純レントゲン写真の診断的価値は、少しも失われていない。腫瘍の占拠部位とその広がり、骨破壊の程度などを読みとる。骨腫瘍の中には非常に特徴的なレントゲン像を示すので、病理診断を待たずして診断を下しうる腫瘍も少なくない。特に骨腫瘍の場合その発生部位は、おおよそ決まっており診断する上で重要な情報源となる。単純レントゲン写真は軟部腫瘍の診断の際にも、最初に行うべき検査である。血管腫、滑膜肉腫、骨外性骨肉腫のように石灰化または骨化を伴う腫瘍を診断するためにはレントゲン写真は最も簡便な検査といえる。またレントゲン上の腫瘍陰影から、そのサイズ、骨との関係を簡便に知ることが出来る。また骨軟部腫瘍で臨床的に悪性腫瘍を疑う際には胸部レントゲンを撮影し、原発巣、肺転移巣の有無をスクリーニングする必要がある。 - MRI

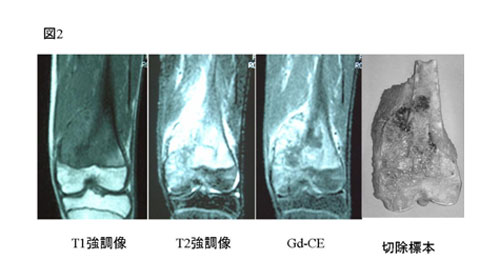

骨軟部腫瘍の領域では、MRIがすぐれたコントラスト分解能を有するために、病変の範囲、内部構造、神経血管との関係などをかなりの正確さで判断できるようになってきた(図2)。しかも、近年臨床症例の蓄積とともに組織型の判定ができる症例があることがわかり、現在では骨軟部腫瘍領域では不可欠な検査となっている。しかし、欠点としては1) MRIは微細な骨破壊や小さな石灰化病巣の描出には限界があること(この点ではCTスキャンの方がより優れている)2) 撮影に要する時間がCT スキャンと比較して長いため、呼吸による動きのある肋骨腫瘍は明瞭に撮影できないこと3)T1強調像、T2強調像ともに低信号となる、皮質骨、腱、空気、血流の速い血管の鑑別が困難であること、などがあげられる。

骨軟部腫瘍をMRIで評価する際、可能な限りGd-DTPA投与による造影MRIを併用すべきである。造影MRIは1)組織間コントラストの増強(腫瘍/周囲組織、腫瘍/周囲の浮腫、腫瘍/腫瘍内壊死)2)腫瘍血流 3)悪性/良性の鑑別 に有用な情報を得ることができるのがその理由である。

- CTスキャン

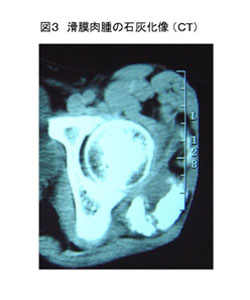

骨腫瘍においては、CTスキャンは骨腫瘍の病変部の石灰化または骨化の有無、皮質骨の破壊の程度、海綿骨の骨破壊の状態、微細な骨膜反応、病巣の辺縁の骨硬化の状態など単純X線やMRIでは十分に描出できない骨変化を知るのに適している。また軟部腫瘍においては腫瘍内部の石灰化または骨化を知るのに非常に有用である(図3)。

- 血管造影

悪性骨軟部腫瘍は一般に血管網の増生(hypervasucularity)、腫瘍濃染像(tumor stain)、動静脈短絡(A-V shunt)、動脈狭窄、管径不同像、動脈閉塞像などのいわゆる腫瘍血管の存在が認められることが多いため腫瘍の良悪を診断するために以前は良く用いられた。しかしMRIをはじめとする低侵襲な検査の進歩した現在、その診断的価値は限られるようになってきた。血管系腫瘍の診断の際は当然のことながら有用である。 - シンチグラフィー

骨シンチグラフィーは99mtechnetiumj(Tc)で標識されたリン酸化合物であるmethylene diphosphonate(MDP)やhydromethylene diphosphonate(HMDP)を静注した後にその薬剤が集積した部分をガンマカメラで観察する検査法である。骨形成が盛んに行われている部位に集積する。良性骨腫瘍、転移性骨腫瘍を含む悪性骨腫瘍で集積を示す。病変が多発性であるかどうかの全身検索や、原発性悪性骨腫瘍では局所におけるスキップ転移の有無の診断に重要な情報を与えてくれる。但し脊索腫、多発性骨髄腫、形質細胞腫などでは集積を示さないことがあり注意が必要である。また骨外集積を示す腫瘍性疾患としては骨肉腫の肺転移、ある種の軟部腫瘍(神経原性腫瘍、脂肪肉腫、リンパ腫、骨外性骨肉腫など)がある。

タリウムシンチグラフィー(201Tlシンチグラフィー)は、骨軟部腫瘍領域では良悪の鑑別にある程度有効と考えられている。集積がないか弱い場合には良性または低悪性度の可能性高く、強い集積を認める場合には悪性腫瘍の可能性が高いと考えられている。

しかしMRI、CTスキャンの画像診断としての有用性が確立しつつある現在、201Tlシンチグラフィーの診断的価値はそれほど高くなく、化学療法や放射線療法の治療効果判定を行うのに有効である。

ガリウム(67Ga)シンチグラフィーは、悪性リンパ腫で強い集積を認める。骨軟部腫瘍の良悪の鑑別にある程度有効と考えられているが、診断的価値は高くない。炎症性疾患との鑑別が必要であり、注意を要する。

- 超音波診断

超音波検査は腫瘍の全体像の把握などはMRI より適しているとは言い難いが5mm程度の小腫瘤でも描出が可能でありことや、なれれば外来にて簡便に検査できることから、触診での確認が困難なOccult ganglionや神経鞘腫などの嚢胞性病変腫瘍の検索に有用である。また針生検を超音波下で施行することにより、腫瘍の適切な部分への穿刺針の到達が容易となる。

4. 生検

骨軟部腫瘍において臨床所見、画像所見で悪性を疑う時、あるいは診断が得られない場合は生検を行う。これによって良悪性の鑑別、組織学的悪性度の評価ができ、stagingに基づいた治療方針が決定される。我々は軟部腫瘍の場合には外来にてAllegiance社製のTru-Cut Biopsy Needleを用いた針生検を行っている。但し臨床所見、画像から神経鞘腫など神経系腫瘍を疑う場合、針生検は注意を要する。骨腫瘍の場合でも骨皮質が非常に被薄化している際には針生検を試みてもよい。針生検が不可能な症例、針生検で充分な標本が採取出来ず診断が不確実であった症例、または臨床診断、画像診断と針生検の結果に解離が認められる場合は切開生検をおこなう。切開生検はなるべく全身麻酔下(下肢であれば腰椎麻酔下でも可)で行うこととしている。局所麻酔で生検を行った場合、注射針にて腫瘍を穿刺しながら局所麻酔薬を注入する事により周囲に腫瘍細胞を播種させてしまうおそれがあるからである。また生検術によって展開された術野は腫瘍細胞がばらまかれることになるため、後の外科的治療の妨げとならないように生検の皮切の部位(つまり進入経路)の決定は計画的に行う必要がある。

組織診断の基本はあくまでもヘマトキシリンーエオジン(HE)染色標本であり、検体は採取後速やかにホルマリン固定すればよいが、電顕検索には新鮮材料を電顕固定液に、グリコーゲン顆粒の証明には純アルコール固定液が必要であり、事前に病理医との密接な情報交換を行っておく必要がある。また、骨腫瘍の切開生検の際、病理に提出する組織は柔らかな腫瘍組織と、骨の混じった硬い組織とはなるべく分けて病理医に提出する事をすすめる。骨混じりの組織は脱灰操作が必要となるため、標本作製に時間がかかる上に、脱灰操作によりH-E染色での染色性が消失したり、免疫組織学的染色をする際に抗原性が失活することがある。それに対して柔らかい腫瘍組織は固定後速やかにH-E染色標本を作製でき、免疫染色する際の抗原性も良く保たれていることが多い。病理医が常駐している病院では術中迅速診断を行い、手術中に腫瘍組織が確実に採取されていることを確認すべきである。また迅速診断により暫定的な診断を知っておくことにより、生検後最終病理診断がでるまでのあいだに検査、治療計画がたてやすくなる。術前の鑑別診断に感染性病変があがっている場合には組織の細菌培養も同時に行う必要がある。

5. 遺伝子診断

骨軟部腫瘍はその臨床経過、画像所見、病理所見が多彩であり、時にそれを専門にしている臨床医、放射線科医、病理医でさえ、しばしばその診断に難渋する。近年分子生物学の進歩により、骨軟部腫瘍の原因遺伝子が同定され、病理組織学的に診断困難な症例における遺伝子診断の有用性が認識されつつある。詳細は他項に譲るが、現在まで報告されている原因遺伝子は、そのほとんどが染色体相互転座の結果生じる融合遺伝子であり、滑膜肉腫(SYT-SSX)、ユーイング肉腫/PNET(EWS-FLI1など)、粘液型脂肪肉腫(TLS-CHOPなど)、骨外性粘液型軟骨肉腫(EWS-CHNなど)、隆起性皮膚線維肉腫(COL1A1-PDGFB)などの診断に有用である。これら遺伝子診断を行うには、採取したサンプルをすぐに液体窒素で凍結させ、その後マイナス80 度で凍結保存する。適切に保存された標本からmRNAを抽出し、融合遺伝子切断部を挟むようにプライマーを設定し、RT-PCR(reverse transcriptase polymerase chain reaction)法を行うことにより相互転座により生じるキメラ遺伝子産物の有無を検出する。この遺伝子診断は微妙な問題を含むため、生検の前に充分なインフォームドコンセントが患者とのあいだで必要なことは言うまでもない。遺伝子診断の有用性は認識されつつあるが、現在のところ限られた研究施設でのみ行われているに過ぎず、またその検査費用は現行医療保険制度では認められていない。今後より全国的な検査システムの構築と制度的裏付けが待たれている。

おわりに

骨軟部腫瘍はしばしば画像および病理組織学的診断に困難を極めることがある。原因は1) 頻度が低いため一般臨床医、病理医にとって不慣れな分野であること2) 間葉系の腫瘍はその発生起源をもとに分類されているが、実際は多彩な組織形態をとることが多いこと3)腫瘍の組織分類自体が未完成であること などが考えられる。したがって正確な診断の為には充分な臨床情報が必要であり、整形外科医と臨床病理医の密接な情報交換が必要である。それでも解決できない場合は腫瘍専門とする整形外科医、及び病理医に積極的にコンサルトする事をためらってはいけない。